こんにちは!thiger7です。

今回は、わたしが所属する dfplus.io チーム内で AWS の知識を楽しく学ぶために、「AWS Builder Cards」の体験会を開催しました。AWS初心者からベテランまで参加した当日の様子と成果についてお話しします。

そもそもAWS BuilderCardsって何?

AWS BuilderCards は、AWS のクラウドサービスやアーキテクチャを楽しく学べるカードゲームです。

AWS BuilderCards は、Amazon Web Services が提供するクラウドサービスや、サービスを組み合わせたアーキテクチャを学べるカードゲームです。

サービスを組み合わせてアーキテクチャを構成する思想は、ビルディングブロックと呼ばれます。AWS BuilderCards を通じて AWS が提供している数多くのサービスを組み合わせて「可用性が高く」、「柔軟性があり」、「拡張性のある」、「セキュリティが適用された」システムを作り上げる Well-Architected なアーキテクチャを学ぶことができます。

引用:楽しみながら学べる AWS BuilderCards の遊び方、そして日本語化に込めた思い - 変化を求めるデベロッパーを応援するウェブマガジン | AWS

イベントを開催したきっかけ

私が先日参加した JAWS-UG初心者支部#65 AWS BuilderCards体験会 で楽しく AWS サービスやアーキテクチャ設計を学ぶ体験ができたことに加え、なんと体験会の中で AWS BuilderCards をいただくことができました!せっかくなので、AWS BuilderCardsを使ってチーム内でも AWS の知見を深めていけるといいなと思い、今回 AWS BuilderCards 体験会を開催することにしました。

また、従来の座学形式の勉強会では、どうしても受動的な学習になりがちです。特に AWS のような幅広いサービスを扱う場合、「結局どのサービスをいつ使うの?」という疑問が残ることも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ゲーム形式で楽しみながら AWS アーキテクチャを学べる「AWS Builder Cards」を活用した勉強会を企画しました。

実際にやってみた

基本的なルール

基本的なルールは以下のとおりです。

- プレイ人数: 2人〜4人

- ゲーム形式: ターン制プレイ

- 終了条件: Well-Architected Card が山札からなくなる

- 勝利条件: ゲーム終了時にWell-Architected Cardポイント総数が最も高いプレイヤーの勝利

さらに詳細なルールについては、AWSが公開している情報をご参照ください。

参考:楽しみながら学べる AWS BuilderCards の遊び方、そして日本語化に込めた思い - 変化を求めるデベロッパーを応援するウェブマガジン | AWS

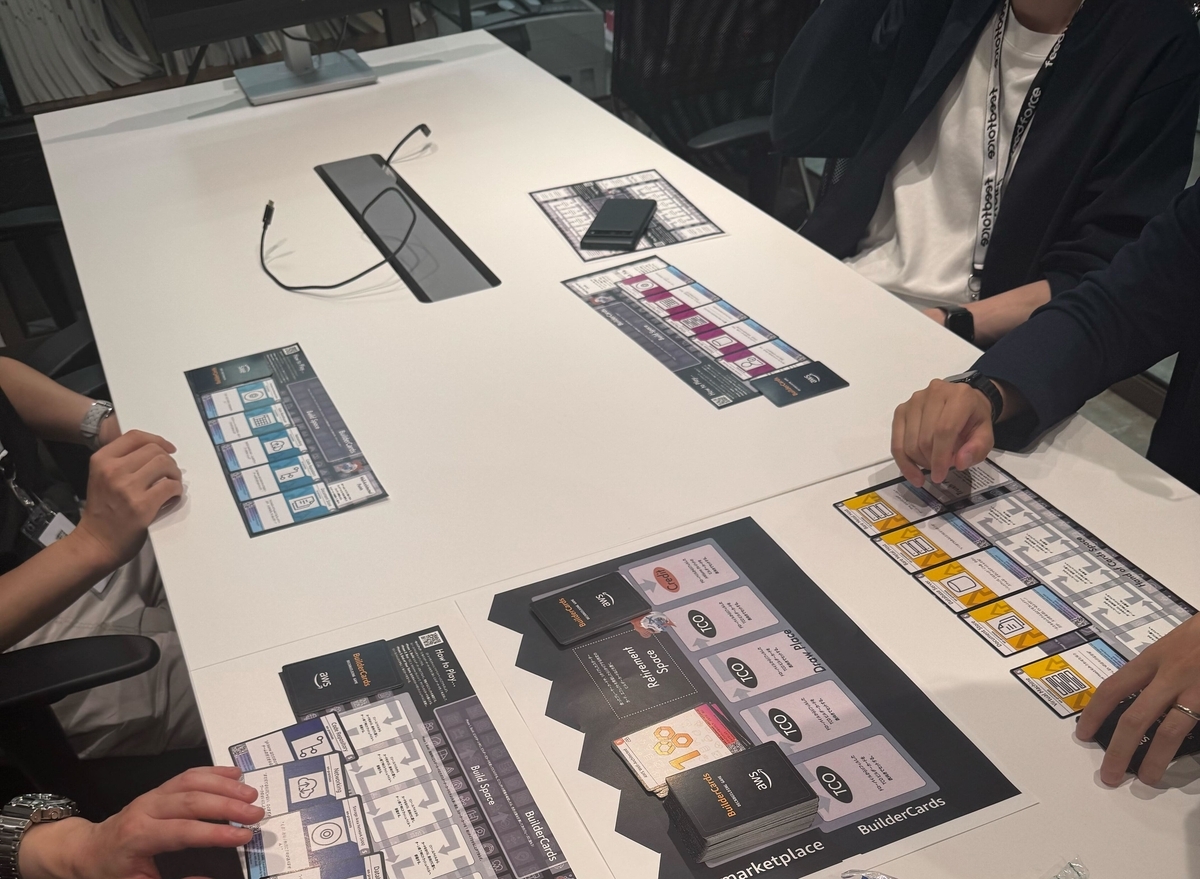

当日の様子

- 参加者:7名(PdM 1名、フロントエンドエンジニア 2名、バックエンドエンジニア 2名、インフラエンジニア 2名)

- プレイヤー:4名

- 所要時間:1時間

- 「おぉ!EC2 カードだ!欲しい!」

- 「SQS カードと Lambda カードを組み合わせて疎結合なアーキテクチャにできるよ」

- 「実際にプロダクトでも使っているAWSサービスだよ」

といった会話が繰り広げられるなど、AWS BuilderCards を通じて楽しく勉強や交流を深めることができました!

期待以上の学び

初心者にも優しい学習体験

- 「AWS やインフラの経験がなくても楽しみながら学べた」

- 「AWS を全く知らない状態でもなんとなく何があって何ができるのかを知れた」

- 「AWS サービスの使い方のイメージができた」

特に「AWSを全く知らない」という状態の参加者でも、ゲームを通じてサービスの全体像を把握することができました。また、座学では難しい「どのサービスがどんな場面で使われるのか」というイメージを、実際にカードを組み合わせることで体感的に学ぶこともできました。

体系的な学習とアドバイス

- 「AWS のアーキテクチャ設計について、インフラエンジニアのアドバイスを受けながら体系的に学べた」

- 「知らないリソースを知るきっかけになった」

経験豊富なインフラエンジニアからのリアルタイム解説により、単なるサービス名の暗記ではなく、実際の設計思想や使い分けのポイントまで学ぶことができました。

チームビルディング効果も実感

技術的な学習効果だけでなく、チームワークの面でも大きな成果がありました。

- 「プロダクト開発以外で AWS サービスやインフラについてチームメンバーと交流できた」

- 「チーム内で関係性を深められる良い機会だった」

- 「みんなが AWS に詳しくなることでチーム全体の底上げになる」

普段の業務ではなかなか触れる機会の少ないインフラ領域について、カジュアルに議論できる場になったことで、チーム全体の技術的な共通理解が深まりました。

課題

よかった点が多かった一方、新たに以下のような課題も見つかりました。

時間とルール理解の課題

- 「2時間くらいあると、より学びを深めつつゲームを進められそう」

- 「最初のルールを覚えるのが難しかったのでデモプレイがあると良い」

- 「ルール説明やゲーム進行役が大変なのでゲームを知っている人を増やすと良い」

ゲーム性を重視する分、ルール説明に時間がかかり、肝心のAWS学習の時間が圧迫される傾向がありました。 また、経験者が少ないと進行が滞るため、事前準備や進行方法の工夫が必要だと感じました。

学習の深度

- 「今回はゲーム進行を優先したが、慣れてきたらアーキテクチャの妥当性なども議論しながら進めていけるとよさそう」

- 「作ってみた構成を実際にハンズオンで構築してみると、より深い理解につながりそう」

ゲーム形式の利点である「楽しさ」と「実践的な深い学習」のバランスをうまくとる必要があると感じました。

今後の展望

見つかった課題を以下のように改善していきたいと思っています。

1. ハイブリッド形式の導入

ゲームで基礎的な理解を深めた後、実際のハンズオンでAWS環境を構築する二段階構成を検討しています。これにより、「知識」から「実践」への橋渡しができるのではないかと考えています。

2. 現実的な構成の重視

ゲーム進行のために非現実的な構成を作るのではなく、インフラエンジニアの視点から「実際にあり得ない構成は不成立」とするルールの導入も検討しています。正しい知識の定着を重視したアプローチとなるよう改善していきたいです。

3. 段階的な学習設計

初回はAWSサービスの概要理解、2回目以降は特定の領域(セキュリティ、データベース、ネットワークなど)に特化した深掘り学習を段階的に実施する案についても検討しています。

まとめ

今回の勉強会を通じて、「技術学習 × チームビルディング × 楽しさ」 の組み合わせが生み出す価値の大きさを実感しました。

特に印象的だったのは、「めっちゃいい会だったのでまたぜひやりたい」という前向きな感想です。技術的な学習効果だけでなく、チームメンバー同士の関係性向上にも貢献できたことが、この企画の真の価値だと思います。

チーム全体の AWS に関する知見を向上させるため、引き続き改善を重ねながら継続していく予定です。同様の取り組みを検討している方の参考になれば幸いです。

フィードフォースでは、このような技術学習やチームビルディングの取り組みを積極的に行っています。他の技術記事もぜひご覧ください。